霧ヶ峰八島湿原・サワギキョウ

|

日本における高層湿原の南限。「諏訪の自然七不思議」

池のまわりに散策路があり、たくさんの高山植物を見る事ができます。

木道以外や柵内に入る事は生態系に悪影響を及ぼしますのでご遠慮下さい。

積雪期にはスノーシューやクロスカントリースキーに絶好

積雪期でも湿原は立入禁止です。ペットもご遠慮下さい。

|  |

長野県霧ヶ峰自然保護センター公式WEB SIGHT

62 霧ヶ峰(1925m)

「日本百名山」深田久弥 新潮文庫 P.267

・・・

八島平と呼ばれる大きな湿地は、以前は沼だったのが次第に蘚苔類の生長によって湿地に変ってきたのだそうで、その沼の名残りが八島池・鎌ヶ池となって一隅に残っていた。ひっそりと静かで、しかも明るい沼であった。

その近くに旧御射山(もとみさやま)という丘があって、鎌倉時代にはそこが国家的演場だったという。その丘が見物席で、今でも桟敷のような段々が幾筋もついていた。頼朝がここで狩座(かりくら)を催したことは、信ずべき古い記録に出ているそうである。

丘の附近の薮の中に小さな祠があった。それが諏訪明神の元だそうで、祠の前の細い流れの底から、大昔の土器のかけらを拾うことができた。霧ヶ峰は歴史的にもそういう古い土地なのである。広大な高原の東を大門街道、西を中仙道が区切っているが、おそらくその両街道の間の間道として、この山地を横切る細道が昔は利用されたのであろう。

実際この広い地域には何でもあった。森林が見たければ、蝶々御山と物見山の按部の細道を辿って東側へ下れば、そこは樹木で覆われていた。沢が欲しければ東俣へ入ればいい。そこには清冽な流れが薄暗い谷底を流れていた。有名な諏訪の大祭の御神木は、この東俣御料地から伐り出されたのだそうである。

・・・

58八島湿原 サワギキョウ「新・花の百名山」田中澄江 文春文庫 p.221

私は一番よいのは雪どけの頃か、周りの山々が紅葉する秋。霧ケ峰も秋の枯れススキの頃が一番よいと思う。ひとが少ない。

山は暮れて 野は黄昏の薄哉 与謝蕪村

この句は秋の霧ケ峰のためにあるような気がする。ヤナギランの大群落が至るところにあるが、それが皆ほほけて、種子が裂けて風に飛ぶ頃、最高峰の車山の1926メートルの頂上まで、標高差わずか200メートルを登ってゆくとき、東に八ヶ岳、南に、赤石山脈から木曾山脈、西から北に北アルプスの飛騨山脈が、いずれも3000メートル前後の高度でそびえたっているのが、自分の高度が増すにつれ山も高くせり上がってくる眺めのよさ。そして空が夕映えにかがやくとき、山々は群青の濃淡にいろどられ、道ばたから山腹にかけてのススキの穂は白々と浮いて溜息の出るような美しさになる。

しかしもし夏に霧ケ峰にゆくなら、花が多くて、ひとのあまり来ない場所の歩きを二つだけおすすめしたい。

一つは車山から直線距離で6キロ西の、鷲ケ峰の1798mの直下にひろがる八島湿原。池塘が多く、ヒルムシロの葉が浮き、縁にはサワギキョウの紫の花が咲く。風が吹くとひるがえる葉裏が銀いろで、花の紫が映えて美しい。ここにもレンゲツツジやニッコウキスゲは咲くけれど、見にくるひとは意外に少ない。

もう一つはこれも車山から東に6キロ近い八子ケ峰の1834mで、白樺湖の北をまわって直下まで車で入れる。スキーのリフトなどできているけれど、歩いて30分とかからぬうちに稜線に着き、コウリンカ、ハナイカリ、シオガマギクと花がいっぱいだが、うす紫いろの花穂をたてたカワミドリが珍しい。カワミドリは、鷲ケ蜂にも鉾伏山にもある。

土地のひとに聞いたら、今、花が多いとよろこばれるこれらの山や高原は火山灰地で作業に適さず、昔は牛や馬の飼料の草刈り場であったとか。

1-2段:6-7月,3-6段3枚:8/20,6段4枚-8段:9/16,9段:12/13:3-4枚NOLA340林さん:5枚1/16

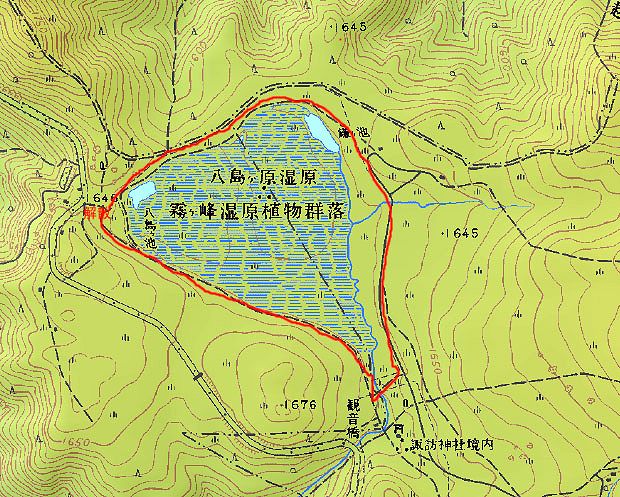

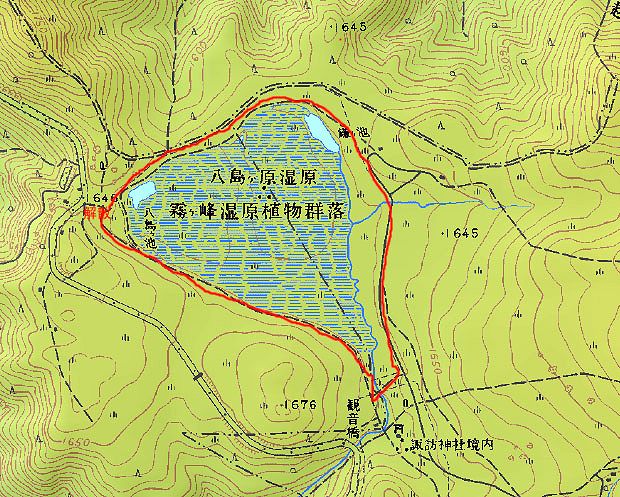

諏訪の自然七不思議 3.八島ヶ原高層湿原 茅野市教育長両角源美氏より

湿原研究で世界的に有名なJensen博士は、八島ヶ原湿原について「これほど見事な湿原は世界中でベルギーに一か所見るのみだ」と絶賛している。昭和14年に国の天然記念物に指定されている。

この湿原は、川水ではなく主として雨水や霧によって涵養されている高層湿原で、ミズゴケ・ヒメシャクナゲ・ツルコケモモなど北半球のツンドラ地域に生活の本拠地をもつ植物が生育し群落を作っている。高層湿原の南限にあたるといわれる貴重な湿原である。

湿原のミズゴケは、1年間に1mずつ雨水や蕎の水分によって生長し、池の水面よりも高くなり湿原全体がレンズ状に盛り上がり、ミズゴケの下部は腐らずに泥炭となっている。泥炭層の厚さはおよそ8mに達しているので、この湿原は8千〜1万年かかって形成されたものと堆定される。

湿原内には、八島ヶ池、鬼ヶ泉水、鎌ヶ池の三つの池がある。いずれも強い酸性の水で2〜3の動物が認められているのみである。

長野県自然保護レンジャー・八ヶ岳一帯観光案内人

ラディッシュガーデンご宿泊の方の送迎やスノーシュー・登山のご案内ガイドなど詳しくはradish0@po8.lcv.ne.jpまでお問い合わせ下さい

美術館・博物館、自然、アウトドアの頁へ

花・百名山の頁へ

PENSION RADISH-GARDEN

〒391-0114 長野県諏訪郡原村17217-1360

TEL.0266-74-2232 FAX.0266-74-2803